Uno de los símbolos más fuertes de la retórica comunista fue el pan. El régimen comunista asumió la ambición de ser el defensor de aquellos que sufrían de hambre, es decir de los explotados, y proclamaba su sabiduría de asegurar a todos la necesidad de comer. A pesar de ello, racionar los alimentos en la década de 1980 y, de manera no oficial, el pan, mostraba de hecho la crisis de la visión política de la ideología más humanista de todos los tiempos. Uno de los lemas favoritos del régimen era : “¡Ni trabajo sin pan, ni pan sin trabajo!”

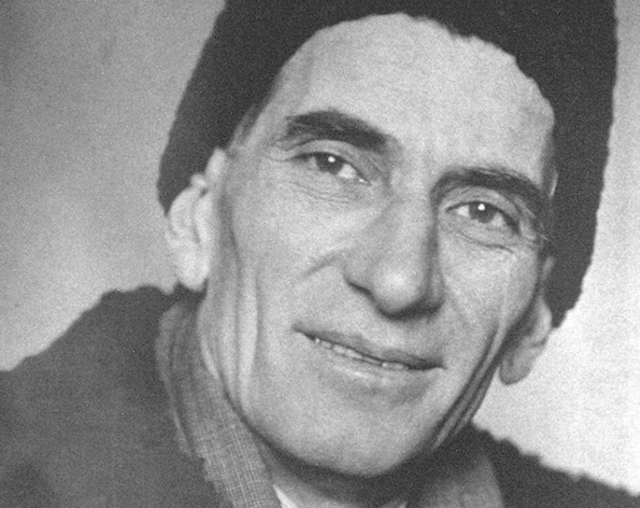

Maxim Berghianu fue presidente del Comité Estatal de la Panificación y tuvo también cargos en el gobierno. Entrevistado en 2002 por el Centro de Historia Oral, Berghianu recordó como tuvo Nicolae Ceauşescu la iniciativa de reducir el consumo de pan a mediados de los años 70.

“Nunca le escuché contar algo que le había impresionado y que dijera que también lo aplicaríamos nosotros, algo bueno. Siempre veía lo más estúpido, lo más nimio. Por ejemplo, la última vez que estuve allí, venían de una visita a Francia. Ya no sé quién era presidente, Pompidou o Mitterand, creo que Mitterand. ¿Qué cree que había notado él? Que en la recepción sólo se daba un panecillo, de aquellos pequeños, y no como dábamos nosotros, dos panecillos grandes o tres, que se daba muy poca comida. Había una ensalada, un asado pequeño, no como hacemos nosotros en Rumanía. Y así llegó a la conclusión de que nosotros gastábamos y que comíamos demasiado pan, que los campesinos daban el pan a los pájaros y a los cerdos. Después tuvo la idea de reducir en un 20% el consumo de pan. Esto fue en vísperas de Año Nuevo.”

Aunque a Berghianu no le pareció una buena idea y aunque no fue apoyado por aquellos que participaban en la reunión, intentó convencer a Ceauşescu para que renunciara a esa idea.

“Estaba en la industria alimentaria cuando pasó esto, ya no estaba en el Comité ejecutivo, ya no era ministro. Era ministro secretario de Estado, me habían rebajado tras el suministro porque se había dicho que había hecho una piscina y había gastado el dinero. No me pidió datos estadísticos para ver cómo evolucionaba el consumo de pan. Llamó a Angelo Miculescu, quien era vice primer ministro y ministro de Desarrollo, a Ilie Verdeţ, quien sustituía a Maurer como primer ministro y a Ana Mureşan de Comercio y les dijo: “A partir de mañana reducimos en un 20% el consumo de pan. ¡Hagan un proyecto de decreto, tráiganlo para que lo firme!” Ninguno dijo nada. Y yo dije: “Camarada Ceauşescu, quisiera plantear algunos problemas: el consumo de pan se ha reducido de un año para otro, incluso tenemos una gráfica, se ha reducido en aproximadamente un 8-10% frente a no sé qué año. Pero ha aumentado la producción y el consumo de especialidades: panecillos y cruasanes. Pero, en total, está a la baja.” “¡No es cierto!” reaccionó él, “¡Se reducirá el consumo de pan!” “Camarada Ceauşescu”, insistí, “hay algo más: el pan es el único producto para el que no hay colas.” Se enfadó aún más. “¡No hay colas! ¡Nos gusta decir que tenemos 3.000 calorías por habitante, de las que 1.500 proceden del pan! ¡Que no toquemos el pan!” Si me apoyaban uno o dos, cedía. Pero así, dijeron: “¡Míralo, maldición, solo eso es inteligente! Todos estos están de acuerdo.”

La población recibió la medida con hostilidad. He aquí lo que afirmó Maxim Berghianu:

“No pasaron dos semanas y hubo huelgas en Galaţi, la gente se iba de la fábrica para comprar pan, cuando salían del trabajo, ya no encontraban pan. En Ploieşti en los vagones aparecieron las lemas: “¡Queremos pan! ¡No trabajamos sin pan!” Hubo grandes movimientos. El 16 de enero nos llamó Ceauşescu. Ya no nos llamó a todos, sólo a mí y a Angelo, y nos dio la orden: “¡Den todo el pan que se pida! ¡Hagan un proyecto, vamos a sacar de la reserva estatal el trigo y vamos a dar el pan que se pida.” Nos fuimos de allí y fuimos a Verdeţ, abajo, dónde también llamó a Ana Mureşan. Y le digo a Miculescu, con quien también estaba en el primer grupo: “Señor, ¿no dije que no nos complicáramos la vida? ¿Por qué tuvimos que reducir el consumo de pan?” Por supuesto que una semana después me sustituyeron de la industria alimentaria. Pero no creo que fuera solamente esto. Porque él había empezado a estropear los productos: a reducir el alcohol de las bebidas, el azúcar de los productos, las conservas, el aceite, todo aquello hacía que se estropearan los productos, porque también tenían el papel de conservarlos. No quise apoyar algo así y lo dije. Y una semana después pasó también lo del pan. Me sustituyó de la industria alimentaria y me envió al Ministerio de Trabajo, para que allí no tuviera nada que ver con la economía. ¡Así fue! Quiero decir que Ceauşescu tomaba sólo lo malo. Después vino de Corea con la idea de construir fábricas de comida. ¡Porque lo había visto en Corea!”

Además de ser un alimento banal, el pan ha quedado para la gente normal, hasta el final del régimen, como un símbolo de la libertad, de las reivindicaciones que significaban, al fin y al cabo, el derecho de cada uno de vivir como quería.