Heute soll es um ein paar administrative Sachen rund um die QSL-Karten-Zustellung gehen. Und zum Schluss gibt es wieder eine Kostprobe aus unserem Audioarchiv. Ein Teil der Hörer hat die QSL-Karten für Dezember 2014 noch nicht erhalten, da noch viele Empfangsberichte in den Wochen um den Jahreswechsel eintrafen und folglich noch nicht bearbeitet werden konnten. Kollege Mihai Stoicescu holt das aber seit letzter Woche nach, so dass die ausstehenden QSL-Karten Anfang Februar bei Ihnen eintreffen müssten.

Hinsichtlich der Karten-Zustellung und der Postbearbeitung generell habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich beginne mal mit der schlechten Nachricht. Es ist leider keine Erhöhung der Geschwindigkeit in Aussicht, mit der die Bearbeitung der Empfangsberichte vonstatten geht. Eine Personalaufstockung ist zurzeit undenkbar, so dass nach wie vor eine einzige Dame die Post an alle Redaktionen sortieren und statistisch erfassen muss, bevor sie die erst danach ausgefüllten QSL-Karten für alle Himmelsrichtungen in unterschiedlichen Zeitabständen zum Postamt bringt. Dabei kommt es leider immer wieder zu Verzögerungen und insbesondere Briefpost — im Unterschied zu den E-Mails — ist da potentiell benachteiligt und kann eben nicht zeitnah beantwortet werden. Ich habe da ein gutes Beispiel zur Veranschaulichung.

Unser Stammhörer Michael Lindner (aus Gera, Thüringen) schreibt uns sowohl per E-Mail als auch per Schneckenpost. Zwar kommen Briefe aus Westmitteleuropa in der Regel in 2–4 Tagen hier an, doch dauert es nicht selten eine Woche oder mehr, bis ich die Briefe ausgehändigt bekomme, um sie an Mihai weiterzugeben. Und so dauert es insgesamt mehrere Wochen, bis ein mit der entsprechenden QSL-Karte quittierter Empfangsbericht den Weg zurück nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz antritt. Dass dabei der eine oder der andere Brief mal verloren gehen kann, liegt auf der Hand. Herr Lindner schrieb uns etwa in seinem Brief vom 11. Januar, den ich erst vergangenen Freitag — also knapp zwei Wochen später — in meinen Händen hielt, folgendes:

Liebe Freunde in der deutschen Redaktion!

Heute flattert der erste Brief im neuen Jahr 2015 ins Studio der deutschen Redaktion von RRI. Natürlich habe ich mir auch dieses Jahr vorgenommen, meine freundschaftlichen Beziehungen zum Sender meines Herzens“ zu pflegen, damit auch weiterhin die Blumen der Freundschaft blühen und gedeihen können. An dieser Stelle möchte ich mich auch mal in aller Öffentlichkeit für den guten E-Mail-Kontakt zu Ihrer Redaktion bedanken. Keine Mail, keine Frage oder Bitte bleibt unbeantwortet. Das ist vorbildlich und verdeutlicht, wie wichtig den Mitarbeitern der deutschen Redaktion der Kontakt zu den Hörern ist. So profitieren beide Seiten davon. Der Hörer fühlt sich bei RRI gut aufgehoben und kann sinnvoll wertvolle Minuten seiner Freizeit verbringen. Andererseits wissen die Mitarbeiter des Senders, dass die Signale ihrer Sendungen auf fruchtbaren Boden fallen und nicht irgendwo in den Weiten des Universums“ verpuffen. Ich jedenfalls freue mich auf die bevorstehenden 354 Tage, wobei das nicht heißen soll, dass ich täglich die deutschsprachigen Sendungen aus Bukarest hören werde. Aber zwei- bis dreimal in der Woche bin ich auf Ihren Wellen und genieße Ihre akustischen Angebote.

Vielen Dank für die warmherzigen Worte, lieber Herr Lindner, und wir hoffen, dass Ihnen unsere Programme auch in diesem Jahr genauso gut gefallen werden. Nicht ganz zufrieden mit der Hörerpostbetreuung ist hingegen Herr Ulrich Wicke (aus Felsberg, Hessen), dessen Brief vom 1. Januar ich ebenfalls erst diese Woche erhielt:

Liebe Freunde,

ich bin schon auf die QSL-Karten für 2015 gespannt.

Vielleicht klappt es ja in diesem Jahr mit der Hörerpostbetreuung besser. Ein paar Empfangsbestätigungen vom letzten Sommer fehlen mir noch. Die heutige Volksmusiksendung hat mir wieder sehr gut gefallen.

Auch Ihnen vielen Dank für das Feedback, lieber Herr Wicke. Wie Sie sehen, behandle ich Zuschriften über alle Wege möglichst gleichberechtigt. Doch während ich E-Mails sofort oder innerhalb weniger Tage beantworten kann, geht das mit den Briefen leider nicht, aus den vorher beschriebenen Gründen. Herr Wicke hat uns z.B. nicht mitgeteilt, welche QSL-Karten ihm noch fehlen. Würde ich nun per Brief zurückschreiben und nachfragen, dürfte der Hörer die Antwort erst Wochen später erhalten und damit zöge sich die ganze Angelegenheit nochmals in die Länge. Daher beantworte ich Postbriefe lieber direkt in der Sendung. Nun müsste ich in solchen Fällen Mihai Stoicescu nahelegen, in der Postablage vom vergangenen Jahr — falls sie nicht schon entsorgt wurde — nach allen Briefen der betroffenen Hörer zu suchen. Sie können sich denken, wie gerne das die Dame in unserer Postbearbeitungsstelle hätte. Ich packe nicht selten auch selber mal an, kann aber nicht dauerhaft die Aufgaben anderer Menschen übernehmen, die nicht zügig genug arbeiten. Daher die Bitte an Herrn Wicke und alle anderen Hörer ohne Internetzugang, die die QSL-Serie für 2014 noch nicht komplett haben: Bitte schicken Sie uns die Empfangsberichte erneut und zwar alle auf einmal zu, für die Sie keine QSL-Karten erhalten haben.

Bei E-Mails ist es hingegen ein Kinderspiel, die älteren Empfangsberichte zu finden: E-Mails werden etwa zwei Jahre auf dem offiziellen Server aufbewahrt, außerdem werden die Sicherungskopien aller seit dem 29.10.2010 eingegangenen Mails auf einem Google-Back-up-Account aufbewahrt. Sofern Google nach wie vor großzügige Speicherkapazitäten zur Verfügung stellt, dürften theoretisch alle Mails seit dem erwähnten Datum für lange Zeit noch abrufbar sein. Sicherlich können auch E-Mails mal nicht ankommen oder versehentlich gelöscht werden, doch das kommt eher selten vor.

Auch Faxschreiber sind leider etwas benachteiligt. Das Faxgerät liegt nicht in unserer Redaktion, sondern in unserem Chefsekretariat. Wir erhalten sie also auch nicht sofort, denn sie werden wie Postbriefe behandelt — sie müssen erst mal sortiert und dann in der Postbearbeitungsstelle registriert werden und landen schließlich in der Ablage. Daher auch die Bitte an Herrn Heinz-Günter Hessenbruch (aus Remscheid, NRW), uns für die fehlenden QSLs vom Vorjahr die Empfangsberichte erneut zuzufaxen oder lieber zuzumailen, da er auch diese Möglichkeit hat.

Ich weiß, das klingt nicht nur, das ist auch objektiv gesehen eine Benachteiligung der Hörer ohne Internetzugang. Sie ist aber wie gesagt nicht beabsichtigt, sondern durch unsere Personalknappheit bedingt und von der Entwicklung der Kommunikationstechnologie bestimmt. Früher hatten die Redaktionen einen vollbeschäftigten Mitarbeiter, der sich täglich um die Postbearbeitung kümmerte. Heute sind es meistens Teilbeschäftigte, denen man bei rund 70 Euro brutto als Entgelt auch nicht abverlangen kann, sich mehr als ein- bis zweimal im Monat der Post anzunehmen. Nicht nur die Kurzwelle wird wie ein Auslaufmodell behandelt, sondern auch der QSL-Versand. Ich denke, man kann die Sender, die weltweit noch auf Kurzwelle sind und QSL-Karten zustellen, an den Fingern abzählen. Und der Tag, an dem auch Radio Rumänien die Kurzwelle und den QSL-Versand einstellt, wird gewiss irgendwann kommen, ob in einem, fünf oder zehn Jahren. Paradoxerweise werde ich dann Ihre Briefe schneller bekommen, falls uns überhaupt noch jemand schreiben wird, weil es ja auch keine Postverlangsamungsstelle mehr geben wird. Ich weiß, das alles klingt bitter, wir müssen aber alle — Hörer und Radiomacher — damit leben.

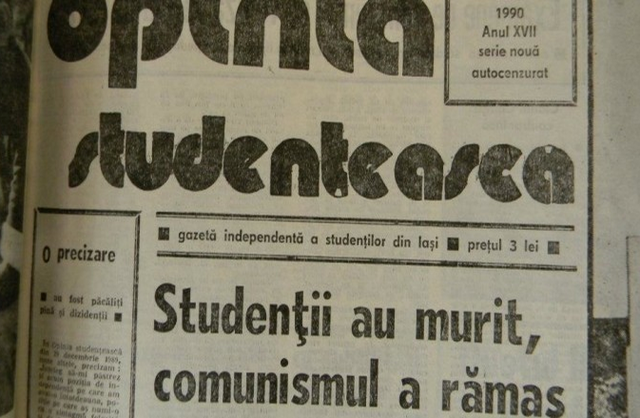

| Und jetzt die gute Nachricht: Trotz der Mängel in der Postbearbeitung — eine QSL-Serie gibt es auch dieses Jahr, sie ist schon gedruckt und die Motive sind bekannte und weniger bekannte Höhlen in Rumänien. Texte zur Beschreibung der einzelnen Höhlen auf den jeweiligen Monatskarten habe ich auf der rumänischen Variante unserer Webseite noch nicht gefunden. Sollte es auch keine geben von der Zentralredaktion, werde ich selber über die einzelnen z.T. recht spektakulären Höhlen recherchieren. |

![src=/files/QSL]() |

| |

Collage der QSL-Serie 2015: Höhlen in Rumänien (Bild zum Vergrößern anklicken) |

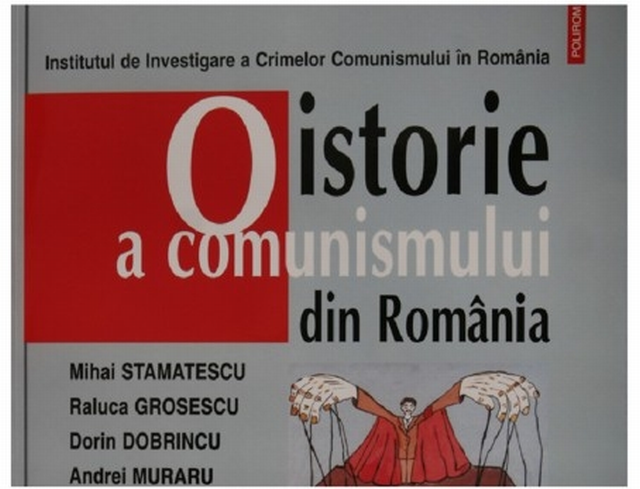

Am 26. Januar, also morgen, wäre der 1989 hingerichtete kommunistische Diktator Nicolae Ceauşescu 97 Jahre alt geworden. Ab Mitte der 1970er Jahre und bis zu seinem Sturz im Dezember 1989 herrschte in Rumänien ein neostalinistisches Regime mit einem Personenkult rund um den Diktator, der vielleicht nur noch in Nordkorea übertroffen wurde. Politikwissenschaftler sind einhellig der Meinung, Ceausescu habe sich dies bei seinen Staatsbesuchen 1971 in China und Nordkorea abgeschaut. Zum Nationalfeiertag marschierten riesige Menschenmassen an einer Tribüne vorbei, um dem Diktator die Ehre zu erweisen. Choreographisch meisterhaft inszenierte Bewegungen professioneller Tänzer ließen Losungen in gigantischen und farbenprächtigen Lettern aufleuchten. Rund um seinen Geburtstag sangen Chöre Wagnerschen Ausmaßes Lobeshymnen auf den weisen Führer, in Gedichten wurde Ceauşescu Karpatengenie, Titan unter Titanen, teuerster Sohn des Vaterlandes genannt. Omagii — Huldigungen nannte man damals diese Produktionen des Personenkults. Radio Bukarest und seine Programme für das Ausland konnten dieser Propagandamaschinerie nicht entkommen. Auf einem Tonband, das am 24. Januar 1981 aufgezeichnet wurde, ist eine Sendung auf Deutsch zum Ehrentag Ceauşescus erhalten. Bevor ich Ihnen eine Kostprobe zu Gehör bringe, verlese ich noch schnell die Posteingangsliste.

Briefe und Empfangsberichte per herkömmlicher Post erhielten wir von Michael Lindner, Peter Thränert, Hans-Peter Themann, Klaus Huber, Uwe Haferkorn, Holger Zausch, Johann Ruff, Hermann Staiger, Ulrich Wicke und Klaus Beer (alle aus Deutschland).

E-Mails erhielten wir bis einschließlich Samstag von Klaus Nindel, Willi Seiser, Fritz Andorf, Helmut Sonnenhol, Dieter Feltes, Heinrich Eusterbrock, Andreas Pawelczyk und Martina Pohl (alle aus Deutschland) sowie von Zahoor Solangi im Namen eines DXer-Clubs aus der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Per Online-Formular erhielten wir zwei Empfangsberichte von Thomas Bethe aus Deutschland.

| Auf der Tonbandschachtel steht nur knapp: Gen. N. Ceauşescu gewidmete Verse (gebauter Beitrag mit Musikuntermalung). Aufgezeichnet oder zusammengeschnitten wurde das Band am 24.1.1981, gesendet vermutlich zwei Tage später oder auch in den Folgejahren immer am 26. Januar, dem Geburtstag des Diktators. Auch im Fernsehen lief in den 1980ern im Januar so gut wie nur noch Hofbericherstattung über das Diktatorenehepaar. |

![src=http://devrri.freshlemon.ro/wp-content/uploads/2023/10/foto.jpg]() |

|

Ungekürzte Propaganda-Sendung zum Geburtstag Ceauşescus von 1981 hören:

|

|

Hörerpostsendung als Audiodatei hören: