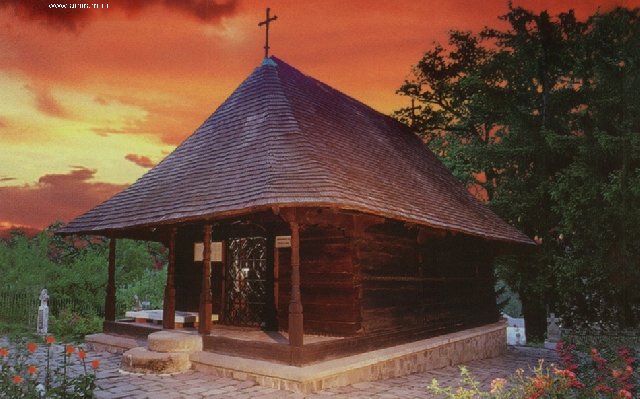

Nous poursuivons notre voyage radiophonique à travers la contrée natale du célèbre sculpteur roumain Constantin Brâncuşi. Aujourdhui, nous allons faire halte à Tismana, un endroit chargé de spiritualité. Le principal point dattraction reste sans doute le monastère du même nom. Situé au cœur dune vaste forêt et érigé au 14e siècle, il doit sa renommée aux objets de culte quil abrite et à sa peinture sur fond rouge oriental. Une fois à Tismana, vous pourrez également vous régaler de la bonne cuisine du terroir, dont les produits phare sont ceux à base de truite de montagne.

Le monastère de Tismana a été dressé en une seule année et tire son nom des ifs qui recouvraient jadis toute la région. La construction de ce lieu de culte, comme de tant dautres dailleurs, nous la devons au moine Nicodim, canonisé pour ses mérites. Les techniques de construction utilisées étaient novatrices pour ces temps-là. En plus, la chromatique de léglise du monastère est dominée par le « rouge de Tismana », dont le secret de fabrication na jamais été dévoilé. Dans lenceinte du monastère, entouré de hautes murailles, on retrouve les cellules des nonnes et un petit musée.

Le monastère mis à part, la contrée se remarque par son histoire et son folklore, ainsi que par la richesse de ses coutumes et traditions, précise Ovidiu Popescu, secrétaire général de lAssociation pour la promotion et le développement du tourisme « Dans la contrée natale de Brâncuşi » : « Une de nos localités a été primée, en 2016, au concours Eden des destinations européennes dexcellence, dans la section tourisme et gastronomie. Nous nous enorgueillissons aussi de nos tapis traditionnels et de certains autres objets dartisanat. Je ne saurais oublier de mentionner la proximité du Parc national Retezat et le fait quune bonne partie du Parc national Domogled Valea Cernei sétend sur notre contrée, ce qui explique labondance du gibier.

Nous accueillons aussi de nombreux festivals, dont celui de la musique, de la danse et des costumes traditionnels spécifiques de la région de Gorj. Cet événement date de 1966 et, à quelques exceptions près, il sest tenu chaque année. Un autre festival représentatif de notre contrée est celui de la truite, un poisson qui vit dans les rivières de nos montagnes et dont lélevage est très répandu dans la zone. Chaque automne, nous organisons le festival du châtaigner et celui des aspics. Lunicité de ce dernier réside dans la combinaison gastronomique entre aspics et « sarmale », choux farcis traditionnels. »

Toujours à Tismana, le visiteur peut se rendre dans un musée unique en Europe. Baptisé le musée du Trésor, il se trouve dans une grotte, près du monastère. Cest là quavaient été cachées près de deux cents tonnes dor du trésor national, par crainte quelles ne tombent entre les mains des Soviétiques. Cette grotte a temporairement abrité trois autres tonnes dor appartenant à la Pologne et qui transitaient par la Roumanie. Des documents puisés dans les archives de la Banque nationale témoignent des moments les plus importants de la période 1944-1947. De nombreux colloques et symposiums y sont organisés au sujet du rôle de largent et de la Banque centrale de Roumanie.

Deux ou trois jours par mois, Ioan Lesenciuc, employé de la Banque centrale de Roumanie, fait office de guide pour les visiteurs du musée : « Plusieurs représentants de marque de la Banque centrale, du ministère des Finances et du gouvernement se sont occupés du transport, de la gestion et de la garde du trésor caché dans cette grotte. Pour des raisons de surveillance, on la isolé en érigeant un mur en béton très épais ».

Les travaux daménagement de ce musée ont démarré en 2013, précise notre interlocuteur, avant de reprendre ses explications sur le trésor de la Roumanie : « En ces temps-là, il y avait deux types de lingots: conformes aux normes internationales, pesant 12 kg chacun, et respectivement aux normes nationales, dun poids de 6,65 kg. Dans les années 1944-1947, on y a caché 191 tonnes dor pur. Hormis cette quantité, la Roumanie détenait aussi 40,7 tonnes dor, conservées dans les banques du Royaume-Uni. A cela sajoutaient près de 2,7 tonnes dor du trésor polonais, confiées temporairement au gouvernement roumain en 1939, et qui devaient être acheminées vers la Grèce. La Banque nationale de Roumanie a accepté quune petite partie du trésor polonais soit abritée à Tismana. »

Selon Ovidiu Popescu, secrétaire général de lAssociation pour la promotion et le développement du tourisme, pour bon nombre de visiteurs, Tismana est une des étapes dun itinéraire plus long : « Cette grotte, près du monastère de Tismana, est un véritable témoignage dun pan de notre histoire. La région dans son ensemble est très fréquentée par les touristes de passage, en route vers les localités de Peştişani et de Hobiţa, celle où a vu le jour le célèbre sculpteur roumain Constantin Brâncuşi. Ce trajet touristique part de Târgu Jiu, passe par Hobiţa, où se trouve la maison – musée de Brâncuşi, puis par Tismana, Baia de Aramă et aboutit à Herculane les Bains. Où que lon aille, le paysage est magnifique. »

Ici prend fin notre périple à travers une contrée idéale pour la détente, mais où vous aurez également la chance de prendre part à différents événements tout au long de lannée. Histoire de découvrir lunivers de lart traditionnel ou moderne et une partie de lhistoire récente de la Roumanie. (trad. : Mariana Tudose)