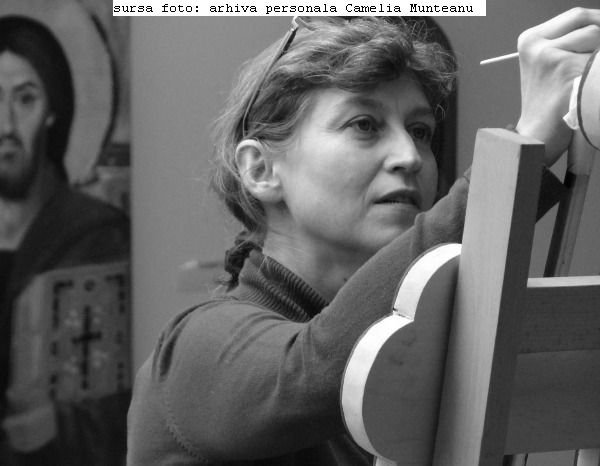

Себастьян Георгиу родился и живет в Бухаресте. Начиная с 2001 года он является менеждером в области культуры и лицензированным импрессарио. С 2004 года — экспертом оценки культурных проектов Министерства Культуры и Профессиональной подготовки в сфере культуры. Основатель агентства “Artistic Exces Music” и соучредитель Академии и Фестиваля Icon Arts, за эти годы Себастьян Георгиу создал большое количество культурных мероприятий по всей Румынии в качестве продюссера. Академия Icon Arts и одноименный фестиваль являются одним из самых длительных проектов, посвященных современному искусству в Румынии, а также развитию и продвижению молодых артистов.

В начале мая я предложила Себастьяну Георгиу рассказать для наших слушателей о своей деятельности на поприще культуры и вот что у нас получилось.

Себастьян, вы руководите творческой Академией Icon Arts уже 18 лет. Как появилась эта идея? “Идея родилась вследствие моего личного опыта, полученного во время участия в образовательном курсе в Германии в 1998 году. Это был как раз тот момент, когда Румыния боролась за формирование нового общества. Будучи музыкантом, я получил стипендию на прохождение музыкальных курсов, где у меня открылись глаза. Я увидел всю прелесть и важность творческой деятельности детей в летней академии, где можно получить возможность общаться не только со своими коллегами, но и с преподавателями из самых разных стран, работающих в музыкальной сфере. Когда я вернулся в Румынию, я еще долго оставался под впечатлением от полученного опыта и в 2003 году для меня настал подходящий момент. Я создал в Румынии творческую Академию летних курсов Icon Arts для молодых артистов.”

Себастьян Георгиу, вы – член жюри международных музыкальных конкурсов в Токио и Румынии. Но этим Ваша международная деятельность не ограничивается. Вы выступали организатором мероприятий на праздновании 140-летия дипломатических отношений между Румынией и Россией, расскажите об этом.

“По приглашению посла Румынии в России, господина Василе Соаре, два квартета, состоящих из молодых участников Академии Icon Arts посетили Москву и Санкт-Петербург, где приняли участие в трех концертах, программа которых была посвящена тематике отношений между Румынией и Российской Федерацией. Мы порадовали публику произведениями Джеордже Энеску и Шостаковича.

Кроме того, последние два года я тесно сотрудничал с консульством Румынии в Санкт-Петербурге и питерским филологическим факультетом. И каждый год ко мне в летнюю Академию приезжали оттуда гости. Несколько студентов из России прошли в Icon Arts театральные курсы. Было очень приятно наблюдать за учениками из России. Для себя мы от них тоже кое-чему научились и, кончено, мы все сдружились”.

Сейчас, в контексте пандемии активность Себастьяна Георгиу перешла в онлайн, как это происходит и со многими другими культурными проектами,. Одним из крупнейших мероприятий, осуществляемых в сети стал музыкальный фестиваль “Там-там”. Расскжите нам, как проходит этот фестиваль?

«Вместе с моими друзьями из Брашова — Хорией Михаилом и Иоаном Драгошем Думитру – мы создали виртуальную сцену “Там-там”. Это молодой фестиваль. Он начался в Брашове, но сейчас он идет в ногу с пандемией и привлекает очень много творческих организаций из Бухареста в том числе. Два раза в неделю артисты классического музыкального жанра и джаза дают концерты на интернет-платформе, за которой наблюдают зрители со всей страны. Каждый прямо из дома может почувствовать, что находится в концертном зале. Это и для музыкантов хорошее подспорье. Сейчас для них это единственный заработок. Билеты на концерты — платные. Каждый концерт собирает от 120 до 150 зрителей, которые, уже после, делятся своими впечатлениями о том, как данный концерт помог им почувствовать, что они выходят из изоляции. Это помогает людям почувствовать, что они раздвигают рамки своих стен, и выходят из своих “коробок” в большой мир».

И, раз мы поговорили о пандемии и о том, как искусство помогает нам переживать трудные времена, я хочу спросить вас, Себастьян: как вы думаете, какой станет область искусства по выходу из пандемии?

“Мы должны привыкнуть к подобным ситуациям и продолжать виртуальные выступления. Совершенно очевидно, что после возвращения, нормальность, как мы ее сейчас называем, будет уже не такой, какой мы её знали раньше. Мы должны оставаться гибкими и всегда быть готовыми к новым вызовам. И чем легче мы будем адаптироваться к любым новым условиям, которые преподнесёт нам жизнь в будущем, тем легче нам всем будет развиваться и двигаться дальше».