«Лабиринт — посередине» – такое захватывающее название носит проект так называемого «независимого паблик-арта», ставший результатом довольно долгого путешествия во времени через исследовательские работы и художественный опыт сообщества трех женщин из разных миров: Роксаны Дональдсон, мастера визуального искусства, Аны-Кристины Ириан, исследователя визуального искусства, и Кристины Боднареску, ответственной за преобразование записей и идей первых двух художников в фильм. Они также участвовали в кино- и видеофестивале VKRS Бухарест — Первый видео-фестиваль Румынии. У микрофона – Кристина Ириан: «Этот проект обладает как художественной, так и гражданской направленностью, потому что он ориентирован на активное реагирование, на потребность сохранить сообщество вместе во время кризиса и спасти, символически, цветы, которые были выброшены с рынков, в момент их закрытия из-за пандемии нового коронавируса, и превратить эти цветы в произведения искусства. Я работала непосредственно с букетами цветов с одного из центральных рынков Бухареста – Матаке, полученными от Роксаны. Я следила за их эволюцией больше месяца, а потом из этих цветов я сделала восемь кукол и назвала их «Куклами с рынка Матаке». Эти куклы в движении. Кажется, что они танцуют. Во второй части проекта я использовала кукол и их контуры, поверх которых добавила так называемые цветочные строки. Весь процесс преобразования букетов цветов я снимала на видео.»

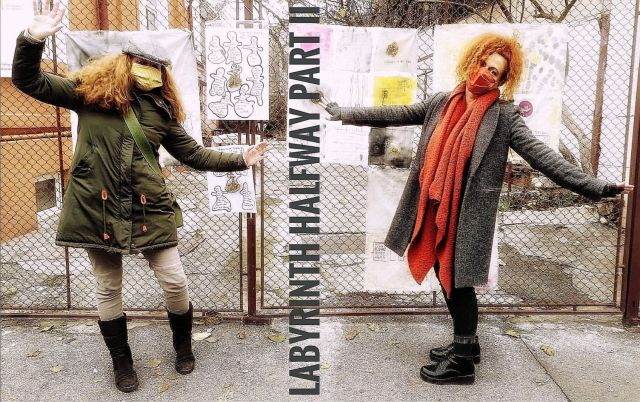

Из этого обмена цветами художницы устроили перформанс, о котором мы узнали более подробно от Роксаны Дональдсон: «Этот художественный проект мы задумали как встречу людей с растениями в городcкой среде. Мы хотели поговорить о жизни людей и цветов в этот период изоляции, о тревоге, вызванной пандемией COVID-19. И мы хотели увидеть, как люди и растения вместе живут и переживают невзгоды в городах. СпеНа представление нас вдохновило закрытие рынков в ноябре 2020 года и то, что много цветов, выращенных мелкими местными производителями, были выброшены. Это было исходной точкой, откуда мы пришли к фильму, а затем к идее создания арт-объектов из высушенных цветов. Я междисциплинарный художник, меня всегда интересовали области эко-искусства, растительного искусства, и я хотела творить междисциплинарное и концептуальное искусство с использованием растений и о них же. Так вот, в проекте “Лабиринт – посередине” я нашла идеальное выражение того, что мне надо рассказать своим искусством, а именно — способ общения между нами, людьми и растительным миром. Мы начали с жеста протеста. Вместе с Аной-Кристиной Ириан мы устроили перформанс, который состоял из встречи на половине пути между ее рынком и моим рынком, где она покупала цветы в последний день работы рынков. Встретившись на середине пути, а это оказалась улица Лабиринт в Бухаресте, мы обменялись цветами. Мы практически подарили себе цветы в разгар пандемии, изоляции, в то время, когда город был холодным, пустым, закрытым и люди были очень обеспокоены. Мы все снимали на видео и даже записывали звук города, потому что хотели засвидетельствовать это городское представление».

Цветы продолжили свою жизнь в домах своих “усыновителей” — в домах художников. А после того, как цветы засохли, они приобрели новый вид, о чем рассказывает Роксана Дональдсон: «Я рисовала на льняной ткани, перышком писала их историю, “брошенные, спасенные цветы”, и эти слова смешались, они превратились в цветные пятна. Поверх этих цветных пятен я пришила цветы и получила арт-объект, который во время второго представления я выставила на улице. Я назвала это представление «Цветы были здесь», потому что цветы вернулись туда, где были изначально. Я оставила их на улице. Каждый из нас оставил по одной своей работе: я оставила настенный льняной коврик с цветами, Ана-Кристина оставила куклу из засушенных цветов. Наши работы остались на стене, на которой мы их выставляли в рамках этого перформанса свободного искусства; он как раз это и подразумевал — создавать от всей души чистое искусство, нерегламентированное искусство и дарить его городу, обществу – бесплатно и безусловно».

Ко всему этому рассказу добавила несколько слов Кристина Ириан: «Мы начали проект утром и продолжили его днем, и встретились в третий раз на той же улице, уже вечером, чтобы поработать с объектами, которые мы создали в другой форме. В основном я использовала форму куклы и ее тени с целью перезапуска пространства».

Третья часть проекта состояла из нескольких составляющих: презентация фильма о жизни цветов, превращенных в арт-объекты, выставка с новыми работами, в которые интегрированы засушенные цветы, и новый уличный перформанс.