Cette radio a bénéficié d’une très grande audience, sa

popularité étant due à son professionnalisme et à son esprit critique. Dans les

années 1970-’80 Radio Free Europe a été en Roumanie une des peu nombreuses

sources crédibles d’informations sur le monde démocratique, offrant aux esprits

assoiffés de liberté la possibilité de sortir un peu de la prison où le régime

communiste tenait enfermés des millions de Roumains.

Pour la génération de jeunes auxquels

on doit la révolution anticommuniste de décembre ’89, Radio Free Europe a été

une école dans tous les sens du mot : école de liberté, de politique, de

culture. Preuve de la popularité dont jouissait cette radio, les noms des

réalisateurs travaillant pour Radio Free Europe étaient plus connus que ceux

des journalistes des médias roumains. Noël Bernard, Vlad Georgescu, Mircea

Carp, Neculai Constantin Munteanu, Raluca Petrulian, Doina Alexandru – voilà

quelques noms seulement parmi ceux auxquels des millions de Roumains se

sentaient attachés grâce à la vérité qu’ils disaient en leur nom. Certaines

émissions, comme, par exemple, « Le programme politique » réalisé par

Mircea Carp et diffusé chaque soir à 18 h10, mais surtout

« L’actualité roumaine » et le dossier « Le monde

communiste », diffusés entre 19h10 et 20h, étaient nettement supérieures aux

productions radiophoniques roumaines, sur lesquelles planaient la censure et la

peur.

Mircea Carp est un des journalistes dont l’histoire se confond

pratiquement avec celle du service roumain de Radio Free Europe. Il a commencé

à y travailler en 1951, après s’être évadé de la Roumanie communiste. Ensuite,

il a rejoint « La Voix de l’Amérique ». En 1978, il est revenu à

Radio Free Europe, où il a conçu et réalisé la très populaire émission de

politique extérieure « Le programme politique ».

Interviewé en 1997 au Centre d’histoire orale de la Radiodiffusion

roumaine, Mircea Carp a parlé de la façon dont il avait contribué à accroître

l’audience et la popularité de Radio Free Europe : « Avant mon arrivée à Radio Free Europe, leurs émissions étaient

plutôt impersonnelles, pas dynamiques. Or moi, excusez-moi de vous le dire sans

fausse modestie, j’ai réussi à mettre plus de rythme dans les programmes, du

nerf à l’américaine, avec des reportages plus courts, parsemés de voix de

personnalités des quatre coins du monde, y compris de la diaspora roumaine.

Mais, ce qui serait plus important que tous ces changements, ce serait le fait

que Radio Free Europe a anticipé la fin du Rideau de fer et a renforcé son

offensive sur les ondes. Dans ce contexte, on ne saurait nous étonner du fait

que le département des émissions en roumain a décidé de mettre davantage en

lumière la situation intolérable des Roumains de Roumanie. Et je pense à tous

ces aspects qu’on ne laissait pas voir, mais dont on ne cessait de parler. Or,

le fait qu’une chaîne de radio basée à l’étranger offrait tant de détails sur

la véritable vie économique, politique, culturelle et militaire de Roumanie a

éveillé l’enthousiasme de tous ces auditeurs, se trouvant dans l’impossibilité

de partager tout ce qu’ils savaient ou voyaient autour d’eux. Du coup, nos

programmes parlaient à leur place. Je pourrais donc conclure que ce fut

précisément dans les années ’80 que les émissions de Radio Free Europe, y

compris celles en roumain, avaient changé de dynamisme, en devenant plus

agressives dans le sens positif du terme. Notre programme politique avait

acquis une nouvelle dimension. Il ne traitait plus seulement des réalités

européennes, mais aussi, des roumaines. »

La popularité de Radio Free Europe se rattache à la liberté préservée

par le management américain de l’antenne et à la véridicité des sources

journalistiques. Dans le cas de la Roumanie, il s’agissait bien de la presse

occidentale, de la diaspora, de personnalités roumaines invitées à participer à

des congrès à l’étranger, des lettres envoyées illégalement par des auditeurs

roumains courageux et du Centre de documentation et de recherche de Radio Free

Europe.

Mircea Carp passe en revue les

principaux objectifs des émissions L’actualité roumaine et Le monde communiste,

les deux programmes qui ont fait exploser l’audience : « Plus tard, est apparue

L’actualité roumaine, présentée, dans un premier temps, par Emil

Georgescu et ensuite par Neculai Constantin Munteanu; peu à peu, cette émission

est devenue un élément – clé de nos programmes. Une autre émission, Le

monde communiste, réalisée par Doina Alexandru, est venu s’y ajouter ; on

y présentait la réalité des pays communistes d’Europe de l’Est, y compris,

éventuellement, de l’URSS, de Cuba, mais pas de Roumanie. L’ but en était d’informer

nos auditeurs pour qu’ils puissent comprendre que ce qui se passait en Roumanie

n’était pas quelque chose d’isolé, mais que ça faisait partie de tout un

ensemble de situations, de persécutions, d’attitudes des régimes au pouvoir, à

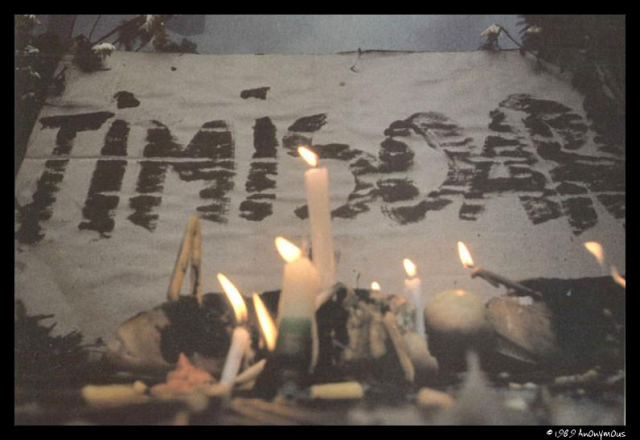

retrouver en égale mesure à Varsovie, à Sofia ou à Budapest. La dynamique des émissions de Radio

Free Europe, dans les années ’80, a atteint un point culminant en décembre

1989. Avec une petite répétition lors de la révolte de Braşov, le 15 novembre

1987 ; ce fut le premier indice d’une situation claire, à savoir que les

Roumains n’avaient plus envie d’accepter une situation absolument intolérable

de tous les points de vue. »

Radio Free Europe est un exemple du fait que la

vérité ne peut pas être muselée. (Trad. : Ileana

Ţăroi, Ioana Stăncescu, Dominique)