Chers amis, nous consacrons cette édition de notre chronique touristique au nouveau concours lancé par Radio Roumanie Internationale, « Vacances à Bistriţa-Năsăud». Cap donc sur le nord de la Roumanie ; nous arrivons dans un département à potentiel touristique très élevé, avec des endroits inédits, aux attractions culturelles, historiques, naturelles d’une grande valeur. Ovidiu Teodor Creţu, le maire de la ville de Bistriţa, nous fait une brève présentation historique : « Bistriţa a été fondée par les colons saxons aux XIe-XIIe s. Les preuves linguistiques semblent conduire à l’idée qu’ils soient venus de la région du Luxembourg, mais les choses ne sont pas très claires. Ce qui est certain, c’est qu’en 1241, un document d’un monastère du Luxembourg atteste que la ville de Nosa — nom de Bistriţa à l’époque — a été attaquée par les Tartares, et 6000 personnes sont mortes. C’était un chiffre impressionnant pour l’année 1241. C’est la première attestation documentaire de la ville de Bistriţa. Cette dernière a été créée comme une colonie saxonne, puis elle s’est développée, et avec elle, les métiers. Les habitants ont toujours eu le sens de l’histoire. En 1330, le roi hongrois Louis le Grand luttait dans cette région contre les nobles hongrois. Les Saxons de Bistriţa ont été du côté du roi lequel, après être arrivé à calmer les nobles, a conféré à la ville le titre de ville royale libre, le droit d’organiser une grande foire telle celle de Budapest et le droit d’avoir son propre sceau et de rendre la justice ».

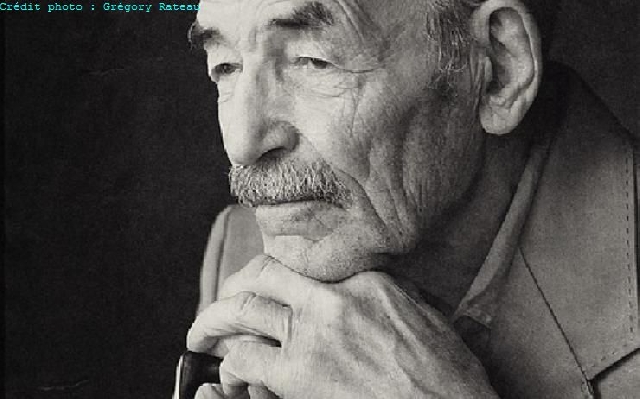

L’ancien centre-ville rappelle son riche passé. Le monument historique le plus ancien de la ville, c’est l’ancienne église des minorités, élevée entre 1270 et 1280, actuellement une église orthodoxe. Ensuite, l’Eglise évangélique du centre-ville est devenue un symbole. En plus, vous vous trouverez dans une ville avec une riche activité culturelle, nous disait le directeur du Centre culturel départemental de Bistriţa-Năsăud, Gavril Ţărmure: « Le Centre culturel départemental consacre ses activités d’une part à la culture traditionnelle, rurale, et de l’autre, à la culture urbaine. Nous avons donc un service spécialisé de recherche, de promotion et de conservation de la culture traditionnelle. Nous avons une saison de musique de chambre très étoffée, un programme d’expositions à la galerie d’art la plus importante de la ville, des événements littéraires, et nous organisons des festivals de grande ampleur. Pendant la saison musicale permanente, en dehors de ce que propose la Fondation « La Société de concerts », que nous avons créée à Bistriţa voici une vingtaine d’années, le Centre culturel départemental organise une soixantaine de concerts de musique de chambre et une quinzaine de concerts symphoniques par an. »

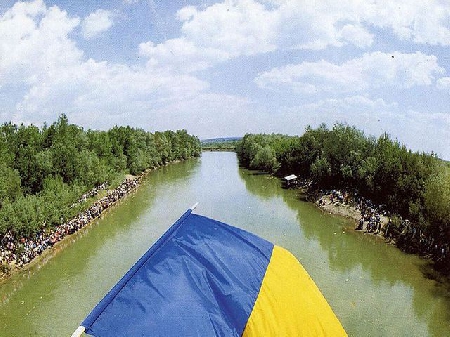

Une des destinations préférées des touristes est Colibiţa, « la mer à la montagne », comme l’appellent les habitants de l’endroit. Les gens au bord de ce très grand lac mènent une existence paisible, s’occupant de l’élevage et de l’agriculture. Nous nous sommes entretenus avec Vasile Coruţiu, propriétaire de la pension Fisherman’s Resort: « Notre pension est blottie au pied des Monts Călimani, à 40 km de Bistriţa, à 17 km du Col de Tihuţa, reconnu pour la légende de Dracula. Nous sommes dans une dépression superbe, qui constitue un véritable avantage du point de vue géographique et du climat. L’air y est le plus pur de Roumanie. La teneur en ozone est la plus importante du pays. Nous avons ici la mer et la montagne en égale mesure, d’où notre slogan : « La mer à la montagne ». Nous disposons de 80 places d’hébergement, d’un restaurant à 250 places, d’un cellier, d’un petit centre spa et d’une petite salle de remise en forme. A l’extérieur, nous avons des terrains de sport et aussi des embarcations de loisirs. Nous organisons des sessions de pêche, des trajets en 4×4, des randonnées guidées vers le pic de Călimani, à 18 km d’ici, et qui culmine à 2000 m. Nous aurons bientôt aussi des chevaux, pour faire de l’équitation et des promenades en calèche, et respectivement en traîneau pendant l’hiver ».

Le président du Conseil départemental de Bistriţa-Năsăud, Emil Radu Moldovan, présente son département comme ayant des paysages magnifiques et des gens très ardus au travail: « C’est un département de taille moyenne, avec 330.000 habitants environ, un chef-lieu, trois villes et 58 communes. Nous avons des endroits mirifiques : le Parc national des Monts Rodnei et le Parc national des Monts Călimani, dans la zone du lac de Colibiţa, l’air attesté comme ayant la teneur en ozone la plus grande d’Europe, le légendaire château de Dracula et la région où Bram Stoker a séjourné avant d’écrire son roman, qui a été porté à l’écran par Francis Ford Coppola. Un peu plus loin, sur la Vallée de la rivière Someş, nous retrouverons la station de Sângeorz-les-Bains, avec ses eaux minérales curatives, qui soignent de façon naturelle beaucoup de maladies gastriques, du foie et de la rate. Sans oublier, en hauteur, le Parc national des Monts Rodnei. »

Et si vous aimez les légendes et les sensations fortes, ne ratez pas une visite à l’hôtel Castel Dracula (le Château de Dracula). La directrice de l’établissement, Ana Maria Muscar, précise qu’il s’est proposé d’être une matérialisation de l’atmosphère du célèbre roman de Bram Stoker: « C’est une construction très imposante, avec des points très hauts, et d’autres, très bas, avec des créneaux, beaucoup de pierre, beaucoup d’éléments naturels, au design intérieur très attractif : beaucoup de rouge, beaucoup de noir et des dragons. Nous avons deux points d’intérêt dans notre château. L’un, c’est le caveau du comte Dracula, et l’autre, construit plus récemment, c’est le tunnel du comte. C’est un trajet de plusieurs dizaines de mètres, qui arrive au caveau du comte. A commencer par l’atmosphère, dans les demi-ténèbres, la musique très grave et jusqu’à nos programmes, que je ne révèlerai pas maintenant, ils doivent rester une surprise, nous créons une expérience pour les amateurs de sensations fortes. Nous organisons aussi des fêtes thématiques pour Haloween ou encore le Bal des sorcières au château. Ce sont des événements de grande envergure, avec des spectacles de théâtre de genre, des jongleries avec du feu. Lors de ces événements, nous organisons beaucoup de feux purificateurs en plein air, des torches suédoises, le comte invite les touristes à visiter les catacombes de l’hôtel. Le tout culmine par le bal du comte Dracula, jusqu’à l’aube ».

Voilà, la prochaine fois, nous choisirons une autre destination. Jusqu’alors, bon voyage ! (trad.: ligia Mihăiescu)