Ils sont grands, blonds, aux yeux bleus. D’impitoyables guerriers qui ont conquis mers et terres, aujourd’hui ils font partie des grandes productions télévisées, cinématographiques, sont devenus des personnages de jeux vidéo. Et si tout cela ne correspondait pas à la réalité, mais à un fantasme, à une mythologie ? C’est à cette question que nous allons tenter de répondre avec notre invité, Alban Gautier, qui spécialiste de cette période historique et professeur universitaire.

Tag: histoire

-

Le Ploiesti d’autrefois

À 60 km de Bucarest, sur la route vers la Vallée de Prahova, la région montagneuse la plus populaire de Roumanie, se trouve la ville de Ploieşti, la capitale de l’or noir, la ville de Moş Ploaie, le Vieux-Père Pluie, le siège de la première république roumaine, mais aussi… « la plus belle ville moche de Roumanie ». Cette dernière caractérisation se retrouve dans le titre d’un livre qui réunit les mémoires de plusieurs habitants de Ploieşti, ressuscitant le charme d’une ville qui a connu beaucoup de vicissitudes à travers le temps.

À présent, « Ploieşti peut sembler une ville sans histoire. En fait, elle a eu la malchance d’être en même temps redevable au pétrole et condamnée par l’industrie du pétrole. L’or noir lui a apporté le développement fascinant du début du XXème siècle, mais c’est toujours à cause du pétrole qu’elle a trouvé son anéantissement », affirme l’historien Lucian Vasile, un des initiateurs du volume « Combien une ville moche peut être belle». En fait, l’histoire de Ploieşti n’a pas nécessairement commencé avec les riches gisements de pétrole brut qui se trouvaient à proximité. Comment était la ville de Ploieşti avant l’expansion de l’industrie pétrolière?

Lucian Vasile répond: « Elle se trouvait au croisement de plusieurs routes commerciales et, par la suite, au XIXème siècle, le commerce a été la principale occupation des habitants de la ville. Et après, avec le développement des voies de communication entre Bucarest et la Transylvanie, Ploiesti est devenu un important nœud ferroviaire et de poste. La Gare du Sud était importante ; tous les chemins de fer qui partaient de Bucarest bifurquaient là et changeaient de route soit vers la Transylvanie, à l’ouest, soit vers la Moldavie, à l’est. Ploiesti, c’était plusieurs villes en une seule. Chacun de ses quartiers périphériques – les « mahalale » – avait sa propre identité.

De nos jours, ce terme a une connotation péjorative, mais je ne suis pas d’accord avec cela. Les « mahalale » avaient une église dans leur centre et le nom de chacune provenait de cette église-là: la « mahala » de Sainte Vendredi, de Saint Démètre, celle de Saint Elie etc. »Dès la moitié du XIXème siècle, plus précisément après 1857 quand la première distillerie pétrolière y a été créée, une époque de prospérité a commencé pour Ploieşti. À peu près à la même époque, un mouvement antimonarchique a proclamé, en août 1870, la première république roumaine qui a eu la durée de vie de juste… une journée.

Cela n’a pas empêché la ville de Ploieşti de connaître, au début du XXème siècle, la période la plus florissante de son histoire, visible aussi dans son architecture, selon Lucian Vasile: « Il y a cette compétition assez paisible entre le style néo-roumain et l’architecture moderniste, avec des accents Art déco. Toutefois, les deux tendances ont coexisté et Ploieşti, tout comme Bucarest, s’est fait remarquer par le contraste et la diversité de l’architecture. À coté d’un bâtiment avec des forts accents néo-roumains se trouvait un immeuble plus petit, moderniste, puis il y avait une villa datant du XIXème siècle et près d’elle, un autre bâtiment du style néo-roumain. Ce n’était pas une ville unitaire, mais c’était justement à cause de cela qu’elle avait un charme particulier. C’était une ville avec des ruelles tortueuses, étroites, ce qui était désagréable pour les habitants de cette époque-là. Mais pour nous, aujourd’hui, cela est plutôt pittoresque, fascinant et provoque beaucoup de nostalgie… »

Tout naturellement, la prospérité a engendré la croissance et la diversification démographique de la ville. Lucian Vasile précise que : « Cette compétition architecturale était aussi un fruit de l’éclectisme démographique. La communauté ethnique la plus grande de la ville était représenté par les Juifs, une communauté dont le nombre a beaucoup diminué aujourd’hui, par comparaison avec la période de l’entre-deux-guerres. À l’époque, les Juifs représentaient environ 5% des habitants de la ville. De même, il y avait des communautés consolidées d’Allemands, d’Italiens, de Hollandais, de Britanniques ou de Français. Au XIXème siècle, surtout, il n’y avait pas beaucoup de spécialistes en Roumanie, dans des domaines tels que les produits pharmaceutiques, l’architecture ou le bâtiment. C’est pour cette raison que beaucoup de Magyars de Transylvanie et beaucoup de Saxons et d’Italiens sont venus ici et ont construit toute une série d’immeubles dans le département de Prahova et dans la ville de Ploieşti. »

Fortement avariés pendant les bombardements de 1944, beaucoup de bâtiments historiques de Ploieşti n’ont pas été restaurés et les communistes ont préféré les démolir pour moderniser la ville. Cela a fait que Ploieşti soit la première localité systématisée de la Roumanie communiste, son aspect diversifié d’avant ayant été remplacé par l’uniformité stylistique des bâtiments et des immeubles avec des nouvelles habitations. La ville a été ainsi enlaidie, d’après certains. Pourtant, l’esprit d’autrefois des « mahalale » a perduré: les quartiers-dortoirs ont cohabité avec les maisons anciennes, qui ont survécu en même temps que certaines traditions typiques à la périphérie, où le rural rencontrait l’urbain. (trad. Nadine Vladescu)

-

Histoire du Cameroun

Cette semaine le café des francophones part en Afrique. En effet, nous allons aborder un pays francophone et germanophone : le Cameroun. Dans ce premier volet nous allons revenir sur la colonisation de ce pays, les intérêts qu’il a attirés.

-

L’or blanc des Carpates

Ses utilisations multiples l’ont transformé en une marchandise extrêmement convoitée, sa valeur étant reflétée aussi par l’appellation « d’or blanc » sous laquelle elle fut connue. Les régions les plus riches en réserves de sel ont également acquis une importance spécifique proportionnelle à la valeur du sel. C’est également le cas de l’espace roumain, considéré depuis toujours comme ayant les gisements de sel les plus riches d’Europe. C’est pourquoi ces gisements ont été exploités dès l’antiquité, non seulement comme condiment dans l’alimentation, mais aussi comme médicament et conservateur naturel.

Radu Lungu, auteur du livre « L’histoire du sel des Carpates » publié par la maison d’éditions Paideia, en sait davantage sur les utilisations du sel par le passé. Radu Lungu :« Le sel rendait possible le transport de la viande, du poisson, des fruits et légumes, des fromages. C’est de là que dérive aussi l’intérêt extraordinaire pour le sel de l’Humanité. C’est un des éléments constitutifs de la civilisation. Utilisé comme condiment pour amplifier l’arôme de la nourriture, le sel a également servi chez les Egyptiens dans le processus de momification. Pour ce qui est de l’espace délimité par les Carpates, le Danube et la mer Noire, là, le sel a été exploité même avant l’époque des Daces. Mais ce furent les Daces qui l’ont fait par des excavations à Harghita et sur la Valée de l’Olt. La véritable exploitation soi-disant industrielle a démarré avec la conquête de la Dacie par les Romains. Les exploitations les plus importantes de l’époque de l’occupation romaine de la Dacie étaient celles de Potaissa (la ville de Turda d’aujourd’hui), Salinae (Ocna Mures d’aujourd’hui) ainsi que celles des localités actuelles de Praid et d’Ocnele Mari.

Durant les époques médiévale et moderne, toutes les exploitations de sel des trois provinces roumaines étaient des monopoles princiers, c’est-à-dire que l’extraction et la vente étaient organisées par le pouvoir central. En Transylvanie, l’intérêt pour l’« or blanc » a augmenté avec l’installation de l’administration autrichienne à la fin du 18e siècle. Là, à l’intérieur de l’arc des Carpates, il y a encore des mines de sel à Ocna Dej, dans le comté de Cluj, à Ocna Mures, au comté d’Alba et à Praid, dans le département de Harghita. A l’extérieur de l’arc des Carpates, par exemple, en Valachie, dès le 17e siècle on peut recenser sept mines de sel parmi lesquelles Ocnele Mari, Slănic Prahova et Teişani. En Moldavie, les mines de sel les plus connues étaient celles de Cacica, du côté de Suceava, et Tg Ocna, sur la rivière Trotus, dans le département de Bacau. Le sel qui y était exploité était transporté à travers de véritables « routes du sel », des voies qui s’étendaient tant sur l’eau que sur la terre ferme.

Radu Lungu revient au micro. « Les voies terrestres étaient généralement associées aux voies pastorales, c’est-à-dire aux sentiers battus par les bergers durant la transhumance. Les bergers emmenaient avec leurs troupeaux des ânes chargés de sacs de sel. Certains descendaient les vallées des rivières Olt, Ialomita, Arges pour s’arrêter dans la région de la grande île de Braila et continuer ensuite vers la mer Noire. En route vers la Dobroudja, les bergers s’arrêtaient aux foires de laine, pour tondre les moutons et transformer la laine. Par exemple, une voie du sel partait de Telega dans le comté de Prahova vers le sud jusqu’aux villes de Giurgiu, Oltenita, Calarasi et Braila pour arriver au Danube, d’où le sel continuait son chemin vers l’Empire ottoman, notamment au Moyen Age.

L’itinéraire fluvial le plus important commençait à Ocna Mures, dans le département d’Alba, pour descendre sur la rivière Mures traversant Alba Iulia, Deva, Lipova, Arad et de là le sel empruntait la rivière Tisa. C’était le chemin le plus important car il alimentait en sel la Plaine pannonienne et le Royaume de Hongrie. De nos jours, les mines de sel où la production a été arrêtée, mais aussi celles qui fonctionnent toujours ont été transformées en lieux de cure pour différentes maladies dont asthme, rhumatismes, affections gynécologiques, neurologiques et de l’appareil locomoteur.

-

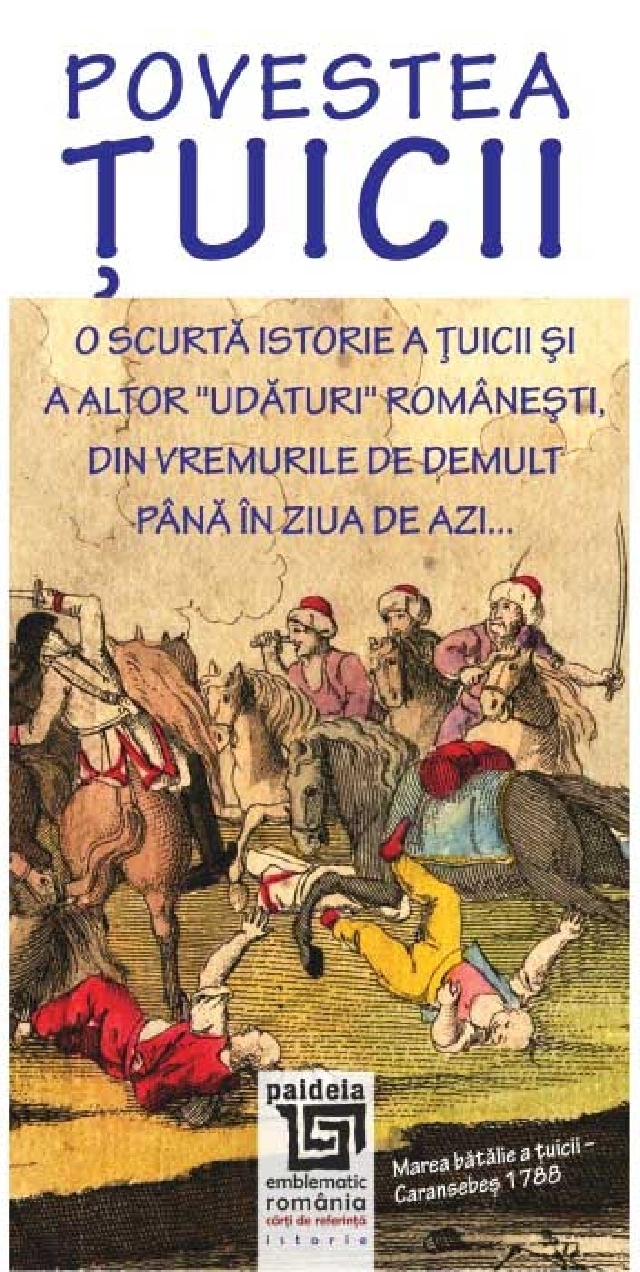

L’histoire de la tsuica

Même si la consommation et la production de cette boisson se perd dans la nuit des temps, les historiens ont toutefois réussi à identifier plusieurs repères de l’histoire de cet alcool apprécié par les paysans et les boyards en égale mesure. Radu Lungu, auteur du livre « L’histoire de la tsuica », publié aux maisons d’éditions Paideia, explique : « Les premières informations sur la distillation, puisque la tsuica est un alcool obtenu par la distillation des fruits fermentés, proviennent de Transylvanie et notamment des villes saxonnes. Là, c’étaient les pharmacies qui distillaient l’alcool pour faire des médicaments. Les premiers témoignages remontent au 14e siècle et proviennent des villes telles que Sibiu, Cluj et notamment Brasov. Généralement en Transylvanie, le produit final était le résultat de deux et même de trois distillations et c’est pourquoi leur tsuica est plus forte alors qu’en Valachie, l’alcool était distillé à une seule reprise et la teneur maximale en alcool était de 37 degrés tout au plus. Tous les fruits étaient utilisés, à commencer par les prunes, très importantes dans l’histoire de la tsuica, les pommes, les poires, les cerises, les griottes, les abricots, les pêches, les coings mais aussi les céréales, telles l’avoine, « secara » en Roumain, d’où le nom de secarica pour l’alcool. Le premier document mentionnant la l’eau-de-vie de prunes de Salaj, dans l’ouest de la Roumanie actuelle, date de 1450 et la première mention sur le territoire de la Roumanie de la distillation de la tsuica date de 1570 et vise la Tsuica de Turţ, une localité de la contrée d’Oas, où l’on produit un distillé d’une teneur en alcool de 50 degrés, donc un double distillé. »

L’utilisation de la tsuica à des fins médicinales a continué pendant longtemps, notamment à la campagne, où les paysans l’utilisaient comme désinfectant. D’ailleurs, une anecdote provenant de Moldavie et devenue une véritable légende qui confirme les multiples utilisations de l’eau-de-vie. A l’époque du prince régnant Etienne le Grand, les peintres d’églises recevaient des tonneaux entiers de tsuica qu’ils utilisaient pour préparer les vernis et pour mélanger les peintures. Parfois, les peintres en consommaient pour rendre l’atmosphère de travail un peu plus joyeuse, avec des résultats assez rigolos sur les fresques des églises.

Mais la consommation excessive d’eau-de-vie avait aussi des conséquences sérieuses. Radu Lungu raconte un épisode de l’époque lorsque la Transylvanie faisait partie de l’Empire des Habsbourg et la Russie et l’Autriche menaient d’innombrables guerres contre l’Empire ottoman. Un de ces conflits a été marqué aussi par un épisode inédit qui a eu lieu à Caransebes, dans la contrée de Banat, dans le sud-ouest de la Roumanie actuelle. Ce fut la bataille de la tsuica du 17 septembre 1788. Radu Lungu : « Une armée autrichienne comptant 100 mille soldats a établi son camp dans la région de Caransebes. L’avant-garde, constituée d’un régiment de hussards, a traversé la rivière Timis pour vérifier la présence de l’armée ottomane. Vu qu’aucune trace des Turcs n’a été trouvée, les hussards sont tombés sur un groupe de Tsiganes qui ont proposé aux soldats de boire un petit verre de « schnaps ». Les soldats ont acheté leur eau-de-vie et se son mis à boire. Mais juste après, un groupe de fantassins a également traversé la rivière pour participer aussi à la kermesse des hussards. Ceux-ci refusèrent de partager avec eux l’alcool si chèrement acquis. Une bagarre est apparue entre les deux côtés, bagarre qui s’est transformée en mêlée. Au milieu du combat, certains fantassins se sont mis à crier en Roumain « Les Turcs ! », faisant les hussards se retirer, convaincus de l’imminence d’une attaque de l’armée ottomane. Cette situation est due notamment au fait que l’armée de l’empire des Habsbourg était formée de toute sorte d’ethnies qui ne maitrisaient pas tellement bien l’allemand. »

En effet, des officiers qui désiraient arrêter les heurts criaient « Halte ! Halte ! » Certains l’interprétèrent comme des Turcs chargeant au nom d’Allah. Voilà comment le mélange des langues et l’influence de la tsuica ont contribué à une véritable débâcle de l’armée autrichienne et deux jours plus tard, les Turcs sont arrivés sur les lieux pour découvrir qu’il n’y avait plus d’armée autrichienne à combattre.

Enfin, la variété des types de tsuica témoigne non seulement de l’étendue géographique de la boisson, mais aussi des liaisons culturelles et ethniques qu’elle illustre. Par exemple, le mot « horinca » un autre nom de la tsuica, proviendrait du mot ukrainien « horilka », qui veut dire une eau-de-vie de faible qualité. « Rachiu » vient du turc « rakî », dérivé à son tour d’« araq », mot arabe qui signifie le processus de condensation des dattes. « Palinca », soit l’eau-de-vie typique de la Transylvanie, est un dérivé du mot hongrois « palinka », à son tour dérivé du Slovaque « paliti », qui signifie « brûler ». Ce qui est vrai, c’est que la « palinca » de prunes brûle la gorge quant on la boit, notamment celle que l’on prépare dans le nord-ouest de la Transylvanie, c’est-à-dire au Maramures et à Satu Mare.

-

L’histoire, la mémoire : entre réalité et mystification.

En effet nous recevons l’historienne Claudia-Florentina Dobre à l’occasion de la sortie d’un livre qu’elle a édité avec Christian Emilian Ghita : En quête d’un passé acceptable, Mythe et mémoire en Europe centrale et orientale. Nous parlerons de la manière dont l’histoire est l’objet de manipulations diverses, comment elle est pensée, conçue et modifiée. Et ce en particulier dans les pays de l’est.

-

L’histoire pluraliste de l’Union européenne (2)

L’Union européenne souffre le pluralisme et la démocratie. Pourtant, ce constat n’est pas forcément vrai, lorsqu’on regarde l’histoire de cette institution. En réalité, une seule manière de faire l’Union s’est imposée aux autres. Et c’est sans doute la plus rigide d’entre elles. C’est sur cette histoire que nous allons revenir avec notre invité, l’historien et professeur des universités Laurent Warlouzet.

-

Ionel Brătianu (1864-1927)

Aux côtés des deux souverains, Ferdinand et Maria, ce personnage visionnaire a réussi à mettre le pays sur la bonne voie de l’histoire, à lui conférer une nouvelle dimension étatique. Ionel Brătianu a été le fils aîné de Ion C. Brătianu, figure de proue de la révolution de 1848, avec un rôle décisif dans la naissance de la Roumanie moderne.

Né en 1864, Ionel Brătianu fait carrière dans l’ingénierie, tout comme son père, d’ailleurs. Diplômé de l’Ecole nationale des ponts et chaussées de France, il fait ses débuts dans la vie politique à l’âge de 35 ans, lorsqu’il adhère au Parti national libéral. Les cinq mandats à la tête du gouvernement en font le premier-ministre roumain le plus longévif. Le francophile Ionel Brătianu a également été un des avocats les plus fervents de l’entrée du pays dans la Première Guerre Mondiale aux côtés de l’Entente franco-britannique. Les archives du Centre d’Histoire orale de la Radiodiffusion roumaine conservent le témoignage daté de 1995 du juriste et diplomate Alexandru Danielopol, qui avait connu Brătianu lorsqu’il était tout jeune : « Je suis moi-même un Brătianu et cela fait ma fierté. La figure dominante de la famille n’était pas Ionel Brătianu, mais Sabina Cantacuzène, la première née. Comme elle était très autoritaire et douée d’une intelligence remarquable, presque tout le monde suivait ses conseils. Elle tenait sa maison ouverte et donnait deux ou trois déjeuners par an, que ses frères Ionel, Vintilă et Dinu Brătianu ne manquaient jamais. Ionel Brătianu, je l’ai connu quand j’étais petit. Une grande amitié le liait à mon père, qui avait d’ailleurs tenté de réconcilier, malheureusement sans succès, les deux frères Gheorghe et Ionel Brătianu. »

Après 1918, date de la création de la Grande Roumanie, Ionel Brătianu allait bénéficier d’un énorme capital d’image, se souvient Danielopol : Ionel Brătianu misait au maximum sur sa prestance. Je vais vous raconter ce que j’ai vu, un beau jour, par la fenêtre. Chose peu habituelle en ces temps-là, des grévistes criaient leur mécontentement et brandissaient des pancartes. Ils faisaient un bruit infernal. Des policiers munis de matraques avaient accouru sur place. Les manifestants, rangés en demi-cercle, hurlaient devant la maison de Brătianu. Tout d’un coup, Ionel Brătianu apparut sur le seuil de la porte, coiffé d’un bonnet de fourrure et vêtu d’un long manteau tombant sur ses bottes. Sans mot dire, il fit signe qu’on le laisse passer. Et la foule de s’écarter, comme dans le miracle de Moïse qui avait séparé la mer Rouge en deux. Brătianu alla jusqu’à la grande porte, puis retourna vers les gens et leur lança : Allez, partez, vous m’ennuyez! Pas un seul mot, pas une seule question sur leurs doléances ou sur la façon dont il aurait pu les aider. Après quoi, il se fraya un chemin à travers la foule, laquelle resta muette. En rentrant dans la maison, Brătianu claqua la porte hautainement. Les gens s’empressaient de déguerpir et ce sans que la police ait bougé le petit doigt. Ionel Brătianu, il était comme ça! »

Brătianu a également été un érudit. Son ancienne demeure abrite de nos jours la Fondation culturelle Brătianu. Alexandru Danielopol poursuit son histoire : « Avant de s’investir en politique, Ionel Brătianu avait été un excellent ingénieur et participé aux travaux de construction du pont de Cernavoda. Pendant son séjour d’études à Paris, il a passé le plus clair de son temps à la Bibliothèque nationale. La culture et son pays natal, la Roumanie, c’étaient les deux choses auxquelles Ionel Brătianu vouait un véritable culte. Il tenait à tout prix à réintroduire dans l’amitié entre la Roumanie et la France des thèmes spécifiquement roumains. C’était grâce à lui que les Roumains étaient entrés en guerre aux côtés des Français. Et puis, il déplorait le fait que l’on ait peu écrit sur la Roumanie et son histoire. Il avait découvert, à la Bibliothèque nationale de France, des manuscrits parlant du règne de Louis XIV et des liens avec la Valachie. Ces manuscrits, il les montrait partout. Il avait ramené de Paris plein de livres et d’objets d’art, car il était vraiment un passionné du beau. Bratianu aimait aussi l’art traditionnel roumain et appréciait beaucoup les peintres de Roumanie, dont il collectionnait les ouvrages. Dans sa chambre, il aimait s’entourer de petites choses. Mon père m’a raconté que Ionel Brătianu avait rendu l’âme les yeux rivés sur un crucifix portant une inscription cyrillique. Ionel Brătianu a donc été le politicien que tout pays souhaiterait avoir : un homme de son temps, mais aussi un homme en avance sur son temps.

-

La commémoration de la Grande Guerre en perspective

Dans ce deuxième volet des émissions sur la Première Guerre mondiale, nous nous penchons plus particulièrement sur la commémoration de la Grande Guerre en Roumanie. En effet il existe des variations très sensibles entre les premières années du communisme pendant lesquelles cette tragédie est considérée comme le produit d’un impérialisme occidental et les dernières années où elle n’est plus qu’un événement parmi d’autres dans une logique de glorification de Ceausescu et de sa rhétorique.

-

La commémoration de la Grande Guerre en perspective

Le café des francophones revient sur cette tragédie qui a marqué le début du XXe siècle. Dans cette première émission, nous reviendrons sur le contexte de la guerre. Les forces en présence pensaient-elles vraiment créer le premier conflit d’ampleur mondial ? La guerre était-elle évitable ? Comment le conflit s’est-il produit ? C’est à ces questions que nous répondrons avec l’historienne Claudia Dobre.

-

A la Une de la presse roumaine 23.08.2017

Dans la presse bucarestoise en ligne

de ce mercredi, les sujets sont bien divers. On y trouve de l’histoire

contemporaine, à travers des articles sur le 23 août 1944 ; de la

politique européenne, dans les articles consacrés à la prochaine visite du président

français Emmanuel Macron en Roumanie ; de loisirs aussi, même si c’est

pour constater le déclin de celui appelé « lecture ». -

Bucarest littéraire. Six lectures possibles de la ville.

Le nouveau volume signé Andreea Rasuceanu, « Bucarest littéraire. Six lectures possibles de la ville » est un livre-expérimentation sur les inépuisables relations qui se créent entre la ville et sa projection littéraire, entre la vision de lauteur et celle du lecteur, entre les différents plans intérieurs de la ville et les différentes manières de décrypter le paysage urbain. « Remarquable critique littéraire, Andreea Rasuceanu propose une image de Bucarest résultant de la lecture dune série de romans signés par des auteurs représentatifs pour la littérature roumaine daujourdhui. Les lectures proposées par ce livre constituent une initiative importante qui ouvre la voie dune nouvelle méthode de recherche : la géocritique », affirme lécrivain, critique et historien de la littérature Cornel Ungureanu.

La critique littéraire Andreea Rasuceanu explique lidée de son livre: « Ce qui ma intéressée, cétait lidée même de ville. La ville en tant que construction, la ville en tant quobjet fascinant, la ville en tant que notre deuxième corps que nous ne pouvons pas ignorer. Ce fut lidée à la base de notre recherche, cest pourquoi lidée de géographie littéraire ma intéressée dès le début. Et je me suis proposé daccomplir deux objectifs, que jai mentionnés dans lintroduction de ce livre. Dun côté, faire découvrir aux passionnés de littérature contemporaine lobjet détude de ce livre, à savoir la ville, pour quils puissent avoir un autre regard sur Bucarest, par lintermédiaire notamment de ces textes. Par ailleurs, il y a ceux qui sont passionnés uniquement par lhistoire de la ville et par la ville que nous habitons en général, et que je souhaite les introduire aux œuvres de ces écrivains contemporains qui ne sont pas encore des vedettes. Mon but a été de réaliser cette double lecture : une lecture de la ville par le biais de la littérature, ainsi quune randonnée à travers ces villes littéraires ».

« Bucarest littéraire. Six lectures possibles de la ville » parle de limage de la ville telle quelle apparaît dans les œuvres de six écrivains de générations différentes : Mircea Cărtărescu, Gabriela Adameşteanu, Stelian Tănase, Simona Sora, Filip Florian et Ioana Pârvulescu. Dans leurs livres, Bucarest devient un véritable personnage. Chaque chapitre est accompagné dune interview, un témoignage direct qui souligne les similarités et les différences entre la perspective extérieure du critique et la manière dont lauteur vit la relation avec la ville.

Andreea Rasuceanu : « Ce rapport de lécrivain avec lespace quil décrit ma également paru intéressant. Il sagit non seulement de lespace contemporain où lon vit quotidiennement, que lon voit chaque jour, mais aussi de lespace des temps passés. Jai remarqué quil existe dans le cas de Gabriela Adamesteanu une série de descriptions tellement amples de la ville de Bucarest davant 1989, descriptions qui pourraient constituer une matière détude pour les anthropologues, pour ceux qui souhaitent voir comment on vivait à Bucarest dans les années 70 et 80. Ce sont des images très amples, minutieusement reconstruites. Jai découvert dans la prose de Gabriela Adamesteanu une ville très sensorielle, reconstituée à partir de toute sorte de suggestions visuelles, sonores, tactiles. Elle surprend ses personnages branchés au rythme de la ville, à sa vitesse, à ce qui se passe à lextérieur, projetant sur lextérieur les actions de lintérieur. Par ailleurs, le paysage urbain a également un impact important sur la vie intérieure. »

Quand on dit Bucarest littéraire, on dit Mircea Cartarescu. Il a réussi à imposer une certaine image de Bucarest, impossible à confondre, il est probablement lécrivain roumain le plus préoccupé par limage de la ville. Sur tout emblème du Bucarest littéraire devraient figurer dabord les phrases emblématiques de sa prose, des citations sur la ville alter-ego sur la ville corps et sur la ville en tant quespace que lon découvre à laide des sens, une ville des adresses mythiques, affirme Andreea Rasuceanu.

Andreea Rasuceanu : « Jai accordé à Mircea Cartarescu lespace le plus ample du livre, sans que cela soit prémédité. Son roman « Solenoid » est apparu dans un moment où je mapprêtais à mettre fin à mon livre et quelque chose dimprévu est passé. Jai lu le livre et je me suis rendu compte quil complète, quil accomplit limage de Bucarest telle quelle apparait dans son précédent roman Orbitor. Dans le cas de Mircea Cartarescu, le poids quoccupe la ville est le plus important, nous rencontrons la ville la plus spectaculaire, le plus grand nombre dimages de la ville. Cest une ville corps, une sorte de prolongement du corps du narrateur, une constitution anatomique. Lextirpation de tout bâtiment de la ville équivaut à lextirpation dun organe vital. Par ailleurs, une image tout à fait originelle est cette image de la ville alter-ego. Et cest une métaphore extraordinaire, qui ouvre le volume Orbitor, avec le personnage principal, le petit Mircea dans son fameux appartement de lavenue Stefan cel Mare qui voit sa propre réflexion dans la fenêtre, réflexion qui se superpose à limage de la ville. Cest une image que Mircea Cartarescu prolonge dans tout son livre et reprend de différentes manières. Ce qui plus est, la ville est un texte, un texte que le narrateur écrit sur place. »

Les six chapitres du livre réalisent la performance de pousser Bucarest dans « la galerie des grandes villes postmodernes ». Du coup, la ville est décryptable, elle soffre aux lecteurs de cette manière anthropomorphisée, comme si elle était écrite sur un palimpseste, personnage indépendant ou capturé de manière subjective par les expériences des autres personnages », écrivait également la critique Tania Radi sur le livre « Bucarest littéraire. Six lectures possibles de la ville ». (Trad. Alex Diaconescu)

-

Alba, la blanche

Chers amis, nous allons aujourd’hui au centre de la Roumanie, dans une région pleine de vestiges historiques, de monuments, d’attractions naturelles, mais aussi de coutumes et de traditions. Le département d’Alba est traversé par la route la plus haute et une des plus spectaculaires de Roumanie, la Transalpina. Et c’est toujours là que la commune de Râmetea offre un paysage transylvanien surprenant, par la centaine de maisons blanches de la fin du XIXe et appartenant au patrimoine national. Le glacier de Scărişoara, la citadelle Alba Carolina, la Cascade de Vidra ou la Colline aux escargots ne sont que quelques-uns des plus beaux endroits à visiter au comté d’Alba.

Mihai Coşer, porte-parole de la mairie d’Alba Iulia, explique que, ces dernières années, la ville s’est fait de plus en plus connaître comme une destination touristique importante, avec un parcours culturel intéressant : « Cela nous a placés sur une carte des événements de qualité, entre Sibiu et Cluj-Napoca. Nous sommes en évolution continuelle. Les événements sont de plus en plus intéressants, d’une année à l’autre. En ce moment, Alba Fest approche ; c’est un événement musical qui a largement dépassé les frontières locales ou régionales, devenant une référence nationale. Ce sont des événements pour tous les âges. C’est ce qui se passe chaque week-end dans la citadelle d’Alba Carolina. Pensez aussi aux attractions touristiques permanentes qui ont pour point de départ l’origine historique de ces lieux, explorés dernièrement par des bénévoles. Ces acteurs mettent en œuvre des reconstitutions historiques. Il y a chaque soir un spectacle de la garde romaine d’Apulum, le nom romain de la ville, un spectacle impressionnant, qui rassemble des centaines de spectateurs. Et puis, nous avons aussi tous les jours à midi la relève de la garde impériale autrichienne ».

Emmanuel Drăguşin, coordonnateur des activités médias, à la filiale Alba Iulia de l’Union nationale des restaurateurs de monuments historiques, considère qu’un touriste, roumain ou étranger en égale mesure, a un tas de raisons de commencer son exploration avec Alba Carolina, la forteresse de type Vauban : « Tout d’abord, c’est la plus grande forteresse de type Vauban de Roumanie et du sud-est de l’Europe, sa superficie étant de plus de 100 hectares. Pour nous, Alba Iulia respire l’histoire ; on y trouve des vestiges du premier siècle après J.Ch, du temps de la 13e légion romaine Gemina, qui y a construit un castre en l’an 106. S’y ajoute ensuite la cité médiévale du 16e siècle, et puis, au 18e siècle, pendant le règne de l’empereur autrichien Charles VI, la fortification de type Vauban. »

Mihai Coşer, porte-parole de la mairie de la ville d’Alba Iulia, recommande la citadelle comme point de départ pour des randonnées aux alentours de la ville : « Très près de nous il y a des lieux d’un réel intérêt touristique, tant du point de vue du patrimoine historique que du point de vue des activités que l’on peut dérouler pendant les week-ends aussi. A 20 km de nous, il y a un célèbre parcours de golf. Puis, il y a aussi les Monts Apuseni, que les touristes adorent A 5 km du centre d’Alba Iulia, se trouve probablement l’unique piste cyclable de Roumanie, située à une altitude de plus de 450 mètres. Plusieurs belvédères y ont été aménagés pour admirer le paysage. La commune de Vintu de Jos et ses domaines de Martinutzi sont également une destination très intéressante.»

Evidemment, dans le département d’Alba, vous pouvez goûter les savoureux plats spécifiques de Transylvanie, dont certains sont cuisinés uniquement dans la région d’Alba Iulia : « Alba Iulia s’enorgueillit de plusieurs choses, liées à l’hospitalité locale. Il y a ce que nous appelons « le pain de la cité ». C’est un pain qui a la forme de la cité. Le vin de la cité est produit en collaboration avec un producteur de vins très connu. Une autre star de la cuisine locale est la soupe de haricots blancs servi dans du pain de mie, un plat dont vous pouvez vous régaler dans la cité ou tout près d’Alba Iulia, à Sântimbru.»

Le nombre des touristes qui se rendent à Alba Iulia est à la hausse, affirme Mihai Coser, porte-parole de la mairie de la ville d’Alba Iulia. Parmi eux, un Australien. Il est devenu célèbre en 2009, après avoir remporté le concours du « meilleur job au monde », organisé par l’office de tourisme du Queensland : « Le nombre des touristes a augmenté de 20% d’une année à l’autre, ces quatre dernières années. Les Autrichiens sont nombreux, mais il y a aussi bon nombre d’Australiens. »

Et la vaste majorité des touristes étrangers est intéressée à découvrir les traditions et les métiers de la région. Daniela Florean, ethnologue au musée de la ville d’Alba Iulia : « On peut y découvrir des costumes traditionnels vieux de plusieurs centaines d’années, des objets d’utilisation courante, des objets que nous n’avons jamais utilisés où que, si nous les avons connu à un moment donné, nous les avons oublié depuis. On a essayé de construire des maisons spécifiques à la région, une d’entre elles se trouvait à Cetatea de Balta, dans le comté d’Alba, une commune historiquement très importante, puisque c’est là que se trouve une forteresse érigée par le prince roumain Stefan cel Mare/Etienne le Grand. Ce musée ne fait que de rendre cet endroit plus pittoresque. C’est une maison de viticulteur typique, vu que cette commune se trouve tout près des grands vignobles de Jidvei. C’est ainsi que l’on peut voir comment on fabriquait jadis le vin. »

Voilà donc une ville pleine de monuments historiques importants et très bien conservés, vestiges d’un passé millénaire et point de départ pour d’autres destinations intéressantes. (trad. : Ligia Mihaiescu, Alex Diaconescu)

-

Le Festival du film d’histoire de Pessac à Bucarest

Du 12 au 14 mai, l’Institut Français de Bucarest accueille les projections des productions les plus appréciées de l’édition 2016 du Festival international du Film d’Histoire de Pessac. Fondé en 1990, le Festival International du Film d’Histoire de Pessac est rapidement devenu un repère de l’agenda culturel de la France et de l’Europe. C’est pour la première fois que le plus important festival du film historique d’Europe est présent à Bucarest. Les films qui seront projetées ce week-end à l’Institut Français de Bucarest tournent autour du thème culture et liberté et sont ciblés sur la condition de l’artiste dans des périodes historiques récentes. Détails avec Pierre-Henri Deleau, acteur et producteur de cinéma français en charge de la sélection des films du festival de Pessac.

-

Libre pensée et anticléricalisme en Roumanie

Même s’ils ne sont pas synonymes et ne se sont jamais superposés à 100%, la libre pensée et l’anticléricalisme ont bien des fois cheminé main dans la main. Dans le courant de l’histoire, la contestation de l’autorité des prêtres s’est accompagnée de mouvements de réforme des religions et même de contestation de l’existence de la divinité, du sentiment religieux. Le radicalisme des libres penseurs et anticlérical a souvent eu aussi une forte composante révolutionnaire qui avait pour ambition de changer le monde, d’instaurer le bonheur et l’égalité. La libre pensée et l’anticléricalisme moderne tirent leurs origines de la pensée du XVIIIe siècle, lorsque les Lumières plaçaient la raison au centre de la vie de l’homme et tentaient de le libérer du sacré irrationnel. Ainsi, la réduction du pouvoir et de l’influence de l’Eglise au sein de l’Etat et dans la société a été un des points les plus importants du projet rationaliste.

En Roumanie, la libre pensée et l’anticléricalisme moderne sont apparus dans la seconde moitié du XIXe siècle, étant répandus dans les milieux libéraux radicaux et socialistes. Le darwinisme et le matérialisme ont été les fondements théoriques de certains réformateurs sociaux tels que les médecins Constantin Thiron et Victor Babeş et le philosophe Vasile Conta. Marius Rotar, chercheur à l’Université 1 Decembrie 1918 d’Alba Iulia, considère que les libres penseurs ont constitué le noyau dur de l’anticléricalisme et du laïcisme en Roumanie : « Les personnalités les plus importantes de l’anticléricalisme ici, mais aussi en Europe et aux Etats-Unis, ont été les libres penseurs, un mouvement culturel, politique et philosophique athée dans la pensée, qui cherchaient à libérer les individus des préjugés et des erreurs religieuses ou scientifiques. L’objectif principal était la séparation de l’Eglise d’avec l’Etat, qui est d’ailleurs arrivée en France en 1905 et au Portugal en 1911. Il existe quelques personnalités importantes telles Robert G. Ingersoll aux Etats Unis et Charles Bradlaugh au Royaume Uni. En 1880, la Fondation internationale de libre pensée est créée. Comment l’anticléricalisme se manifeste-t-il ? Au niveau individuel, il s’agit d’assumer une identité non religieuse et dans le cas des libres penseurs, des socialistes, des libéraux radicaux et des francs maçons, on peut constater que cela se développe dans trois directions. L’une, c’est le serment laïc, un problème que nous avons solutionné à peine en 1936. La deuxième direction, c’est celle des mariages civils. La troisième, et la plus importante, selon moi, c’est celle des funérailles laïques, des enterrements sans prêtres. »

La libre pensée et l’anticléricalisme se sont fait jour plus tard en Roumanie, à la fin du XIXe siècle, par rapport à l’Occident. Marius Rotar: « Il y a quelques représentants importants de l’anticléricalisme, le plus important à la fin du XIXe siècle étant Gheorghe Panu. Dans son journal « Lupta » (Le Combat), il développe un discours tout à fait véhément à l’adresse de l’Eglise orthodoxe roumaine. Dans la célèbre Anthologie de l’athéisme en Roumanie, il est considéré le premier promoteur de l’athéisme roumain. En dépit de cela, en 1910, au moment de son décès, il sera enterré en présence d’un prêtre. Et Nicolae Leon aussi. De ce point de vue, Thiron est allé jusqu’au bout et il a exprimé, en 1905, son souhait d’avoir un enterrement laïc, ce qui est arrivé en 1924. »

Les libres penseurs roumains ont exprimé leurs convictions dans la presse en employant un langage qui se situait souvent dans le registre de l’insulte et ont été contraints de soutenir leurs opinions contraires à celles de la majorité par la force. La séparation des citoyens d’avec la religion et la séparation de la morale de la religion était un principe fondamental de leur programme. Des conduites telles que celles des socialistes Ştefan Gheorghiu, I. C. Frimu, Constantin Dobrogeanu-Gherea, Panait Istrati, qui ont demandé à avoir un enterrement laïc, étaient censées être des exemples aussi pour les autres.

Marius Rotar : « En 1913, Thiron publiait dans le journal « Dimineaţa » (Le Matin) la lettre suivante : « Félicitations aux deux jeunes qui ont préféré célébrer uniquement le mariage civil. Mes félicitations sincères d’avoir eu le courage de vous débarrasser des idioties des religions chrétienne et mosaïque, de la biblio-évangile, du livre de prières et du Talmud et de l’exploitation du clergé chrétien et mosaïque ». Dans la réaction de l’Eglise orthodoxe roumaine, on peut lire : ‘il ne se trouve personne pour l’appréhender et le secouer parce qu’il se permet d’insulter la majeure partie du peuple roumain qui ne pense ni ne croit comme lui ?’ »

Le nom le plus radical à retrouver sur la liste des libres penseurs et des penseurs anticlérical est celui du médecin Constantin Thiron (1853 – 1924), professeur à l’Université de Iasi (nord-est). Médecin militaire, il a participé à la guerre balkanique de 1913 et à la Première Guerre mondiale. Marius Rotar présente quelques détails de la vie de Constantin Thiron qui ont fait de celui-ci le « champion » de la libre pensée de Roumanie : «Sur la montre de Thiron il était écrit « que meurent tous les dieux et vive la libre pensée ! », une formule anti-clergé que Thiron a assumée en totalité. En 1913, il inaugurait sa tombe laïque à Iasi. C’était la première tombe laïque de Roumanie et elle est pleine de symboles. La même année, au cimetière Eternitatea, on inaugurait un monument athéiste pour Vasile Conta (philosophe, écrivain et ministre de l’Instruction publique et des Cultes à la fin du 19e siècle). Thiron a rédigé par 3 fois son testament : en 1905, en 1913 et en 1921. D’habitude ce sont les jeunes qui ont tendance à être rebelles. Thiron a 52 ans, lorsqu’il fait son premier testament laïc, il avait dépassé sa jeunesse. »

La libre pensée et le courant anticlérical ont eu un écho social limité en Roumanie. Ce furent des tentatives de connecter l’espace roumain aux idées qui circulaient sur le continent à l’époque. (trad. : Ligia Mihaiescu)